|

段开红,郜普楠,冯旭东

(内蒙古农业大学生命科学学院,内蒙古呼和浩特010018)

石化资源日益枯竭,并引发了严重的环境污染问题。替代石化资源的可再生清洁能源已成为当前国际研究热点之一。其中,秸秆纤维素生产乙醇或沼气的液态能源生物转化呈现了较为诱人的前景。

统计表明,绿色植物每年固定的能量相当于600~800亿吨石油,为全世界每年石油总产量的20〜27倍,约相当于世界主要燃料消耗的10倍。而将其作为能源的利用率,还不到其总量的1%。闵此,生物质能源还有相当大的发展空间。就我国的情况来看,我国的生物质资源总量高于30亿吨干物质/年,相当于10多亿吨油当量,约为我国目前石油消耗量的3倍。而我国商品化的生物质能仅占一次性能源消费的0.5%左右。

燃料乙醇和沼气是生物能源的主要内容之一。筛选高效降解纤维素的微生物及其偶联乙醇发酵微生物、并探讨其酶解机理和对纤维素酶分子进行改造,可望促进纤维素能源化利用。且内蒙古和中国北方地区冬季气温较低,极大约束了菌的生长及繁殖。因此,利用作物秸秆中的糖分生物转化和纤维素降解生产乙醇或沼气,不仅仅需要考虑因地制宜更是未来缓解能源、环境与三农问题的重要途径之一。

1项目介绍

内蒙古和中国北方地区的冬季温度较低,低温持续的时间较长,不利于微生物(产氢乙酸菌和甲烷菌)的生长和繁殖,导致沼气发酵产气率低、菌种使用寿命短、效益低,极大地影响和制约了沼气在农村牧区的推广应用。针对冬季沼气生产中的低温问题,驯化和筛选耐低温菌种,结合农作物秸秆和农林废弃物发酵利用,建立低温沼气生产技术,对解决内蒙古乃至中国北方地区冬季生活用能和提升农村牧区生产生活水平,具重大意义和应用价值。

2主耍创新点

成果基于北方冬季低温的气候特点,从替代能源与环境友好的方向出发,以内蒙古主要农作物秸秆和农林废弃物为材料,通过纤维素生物降解菌筛选和耐低温甲烷菌筛选、驯化、改良,建立北方低温沼气产业技术。经查新:“在国内未见针对寒旱区秸秆与农林废弃物纤维素生物降解及其低温沼气生产技术的推广示范报道”(《科技查新报告(20191500100338)》)。

(1)筛选到秸秆纤维素降解菌细菌560株、真菌45株,已鉴定3株为新种。从内蒙古不同生态区取样67批次,通过平板筛选,获得纤维素降解细菌560余株、真菌45株,其中可能为新种16株,目前鉴定了3株为新种。论文发表于Int J Syst Evol Microbiol 2012,62(3):647-653、2012,62(9):2206-2212和2016,66(2):1088-1094及《农业生物技术学报》2014,22(5):607-614、《应用与环境生物学报》2014,20(1):152-156、《微生物学报》2011,51(10):1364-1373、《微生物学杂志》2011,31⑷:47-51、《湖北农业科学》2011,50(1):62-65和《畜牧与饲料科学》2008(4):17-20等。

(2)用离子束诱变开展高产酒精酵母菌选育,获得6株发酵能力较高株系;建立了秸秆发酵活性干酵母生产工艺,开展了发酵生产实践。以Saccchromyces cerevisiae strain12#为出发菌种,经甜高粱秸秆汁驯化,8次诱变,从1600株突变株中筛选到6株发酵能力强和稳定性高的酵母菌株。以甜高梁和玉米秸秆发酵活性为目标,建立专用干酵母生产工艺,开展了纤维素降解和乙醇发酵的两步发酵和直接偶联发酵试验,确定了秸秆固体发酵生产乙醇工艺流程,研制了酒糟饲料生产工艺。获得国家实用新型专利授权1项(ZL201420259024.4),论文发表于《饲料工业》2017,38(19):33-37、《安徽农业科学》2015,43(35):145-147、《酿酒科技》2016(1):15-18和《酿酒》2009,36(3)):61-63等。

(3)分离筛选耐低温土著沼气发酵菌,获得耐低温甲烷菌3株,创制2个菌剂产品;研制了低温沼气生产技术、装备,开展了示范推广。低温驯化霍林河沼液样品,分离到16株甲烷菌,其中3株耐4℃低温。应用低能N+注入技术诱变选育,构建产甲烷菌群1个,研制2个低温沼气发酵菌剂。在内蒙古多地开展了低温沼气生产中试,形成了适合冬季农牧区沼气生产技术体系。获得2项国家实用新型专利授权(ZL201220180010.4和ZL201420022386.1)。论文发表于《微生物学报》2015,55(11):1437-1444、《内蒙古农业大学学报》2013,34(6):93-%、《内蒙古农业科技》2014(3):47-48和2013(3):25-27等。

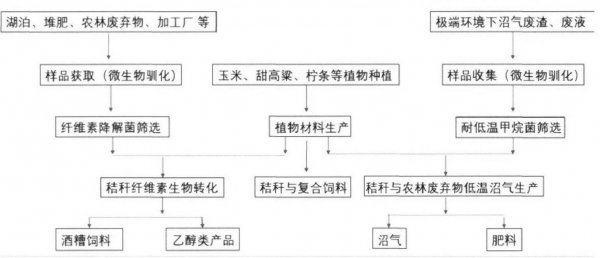

3技术路线

4取得的成果

(1)以内蒙古沙地、湖泊、土壤结皮、甜高粱秸秆、玉米秸秆、堆肥及其他农林废弃物为材料,对内蒙古土著微生物进行收集、筛选、驯化,获得纤维素降解细菌560株、真菌45株。其中,确定为新种3株,获得了高效降解纤维素细菌3株。利用离子束诱变,对3株高效降解纤维素细菌进行诱变,获得了正突变高效诱变菌株,效率提高了2%~7%。通过基因工程途径改造获得转基因工程菌1株,效率提高6%。

(2)在秸秆资源化利用方面通过包埋-分时调控技术缓解玉米秸秆纤维降解和pH之间的矛盾,提高玉米秸杆纤维素的降解率4%。并且为了提高纤维素的利用率,对秸秆类生物质进行了预处理优化,降低秸秆中纤维素结晶度、木质素对微生物利用纤维素的空间阻碍,提高了纤维素的转化率8%。

(3)从霍林河、呼和浩特等不同生态区的沼液中分离甲烷菌群,通过进一步分离、筛选和低温驯化,获得耐4℃低温产甲烷菌3株、复合菌群1个,开发低温发酵菌剂2个。

(4)建成低温发酵菌剂及其配套促进剂生产线1条,集成低温沼气发酵关键技术体系1套。

(5)在五原、凉城、和林、西苏旗、察右后旗、察右中旗等旗县及五原县科技服务中心、宁城县拓野农机服务专业合作社、内蒙古禾华农牧林综合开发有限责任公司、内蒙古生原农牧业开发有限责任公司等开展技术推广和生产示范。

(6)产生和授权国家实用新型专利3件,发表SCI收录论文3篇、英文期刊论文1篇、中文期刊论文30余篇,论文他引208次。

项目首次研究并利用内蒙古土著微生物进行秸杆纤维素降解和低温沼气生产。通过长期富集和驯化,对获得的菌株进行离子束诱变和基因工程改造,从而获得高效纤维素降解菌和耐低温产甲烷菌。项目针对能源短缺、环境污染严重和生物量巨大的作物秸秆处理压力的现实社会需求,以及内蒙古地处祖国北疆和干旱、寒冷的极端气候环境,着重解决了冬季沼气发酵生产的关键技术问题,推动乡村振兴和新农村小区域循环经济体系建设。 |